Neu: Endoskopische Tränenwegoperation

Neue Behandlungsmöglichkeiten bei verschlossenen Tränenwegen

Gelingt es nicht, die Verstopfung mit Medikamenten zu lösen, gibt es verschiedene operative Verfahren. Dabei eröffnen wir die Tränenwege oder schaffen – falls nötig – neue Abflusswege (mit einem Bypass). Dabei verwenden wir die neuesten minimal-invasiven Behandlungsverfahren.

Erstmals im Saarland lassen sich verschlossene Tränenwege jetzt besonders schonend mit einem minimal-invasiven Endoskop wieder eröffnen, was uns größere operative Eingriffe erspart.

Erstmals im Saarland…

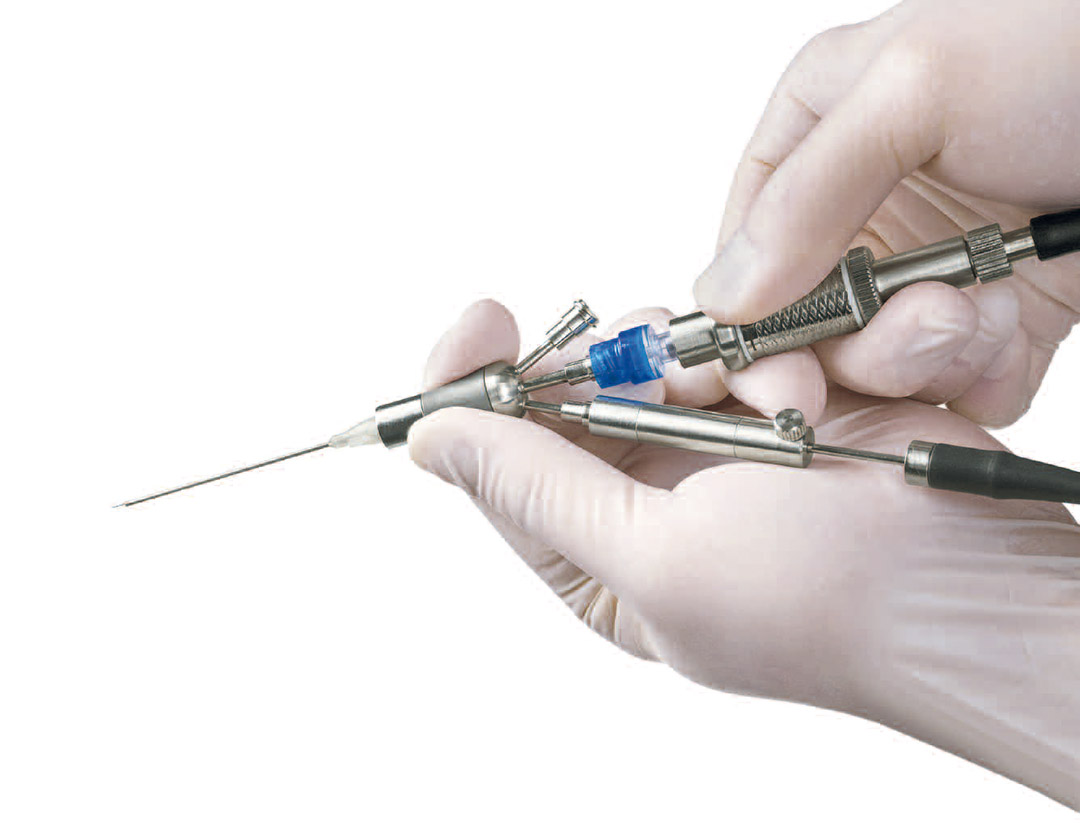

lassen sich verschlossene Tränenwege jetzt besonders schonend mit einem minimal-invasiven Endoskop mit integriertem Bohrsystem behandeln.

Das Endoskop hat einen besonders feinen Durchmesser von nur 0,8 mm, so dass wir den gesamten Tränenkanal sondieren können. Der Vorteil für unsere Patienten ist der minimal-invasive Ansatz: Verschlüsse oder Engstellen können wir mit dem Endoskop ohne Skalpell lokalisieren und mit dem Mikrobohrer durchtrennen. Dieser Behandlungsansatz ist besonders schonend und hinterlässt keine Narben.

Unsere schonenden Behandlungsverfahren der Tränenwege

Endoskopische Aufdehnung bei präsakkalen Stenosen

Bei Verengungen, die vor dem Tränensack liegen, also im Bereich des oberen oder unteren Tränenkanals, sind größere Umgehungsoperationen nicht mehr nötig. Mit einem neuen Tränenwegsendoskop können wir die natürlichen Tränenwege sondieren und unter endoskopischer Sicht gezielt aufdehnen oder aufbohren. Dieses neue Behandlungsverfahren ist deutlich schonender als frühere Operationsmethoden und erhält die natürlichen Abflusswege der Tränen.

Schienung der Tränenwege

Schienung der Tränenwege

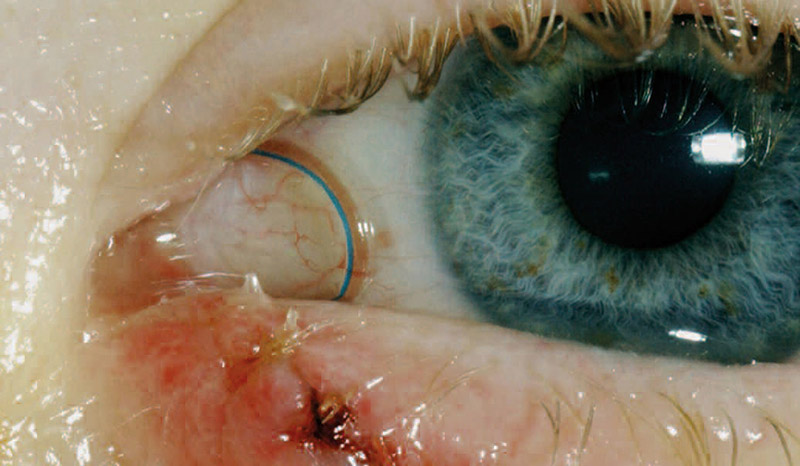

Ist die Engstelle aufgedehnt, legen wir häufig eine Schiene in die Tränenkanäle ein, um sie offen zu halten. Bei der sog. kanalikulären Intubation bringen wir einen ringförmigen Silikonschlauch oder eine spezielle Silikonsonde über die Tränenpünktchen in ein oder beide Tränenkanälchen ein. Der Schlauch ruht für 3–6 Monate im Gewebe, bevor wir ihn wieder entfernen. Der Silikonschlauch dient als Platzhalter, damit sich keine erneuten Verklebungen oder ein neuerlicher Verschluss entwickelt.

Abbildung: Ringintubation der Tränenkanälchen und Lidkantennaht nach einer Verletzung des Unterlids

Ritleng Sonde (endonasale Intubation)

Die Schienung der kompletten Tränenabflusswege erfolgt mit einem Silikonschlauch. Dabei führen wir den Schlauch über die Tränenpünktchen und die Nase ein. Er verbleibt 3–6 Monate im Gewebe, bevor wir ihn wieder entfernen.

Toti-Operation (Dakryozystorhinostomie)

Können wir den Verschluss des Tränennasengangs nicht beseitigten, müssen wir einen Bypass vom Tränensack in die Nase schaffen. Über das Unterlid wird ein Knochenfenster gebildet und der Tränensack dargestellt und eröffnet. Anschließend stellen wir einen neuen Abfluss in die Nase her.

Neu: Endonasale Toti-Operation mit dem Endoskop

Als eines der wenigen Zentren führen wir die Toti-Operation jetzt endoskopisch durch die Nase durch (Endonasalae Toti-Operation). Vorteil ist das deutlich schonendere Verfahren: Statt einen großen und später häufig sichtbaren Schnitt an der Haut zu machen, eröffnen wir den Abflusskanal schonend über die Nase unter endoskopischer Sicht. Von außen ergeben sich keine sichtbaren Spuren der Operation und die OP-Zeit ist deutlich kürzer.

Behandlung der Lidlähmung (Ptosis)

Unter einer Ptosis verstehen wir das vollständige oder auch teilweise Herabhängen eines oder beider Oberlider (Blepharoptosis). Verschiedene Gründe können dazu führen, dass das gesamte Oberlid herabhängt und die Lidspalte verengt. Der Schweregrad der Erkrankung kann von einer leichten Asymmetrie bis zu einer starken Beeinträchtigung des Sehens variieren. Teilweise ist die Sehachse (Pupillenmitte) verlegt oder das Oberlid hängt sogar komplett herab. Die häufigsten Ursachen sind Altersveränderungen mit einer Überdehnung und Erschlaffung der tieferen Lidgewebe (sog. Levator-Aponeurose). Auch das langjährige Tragen von Kontaktlinsen kann ursächlich sein. Angeborene Formen (kongenitale Ptosis) zeigen dagegen eine Schwäche des Lidhebermuskels (Levator). Auch eine Nervenlähmung, beispielsweise nach einem Schlaganfall oder infolge neurologischer Erkrankungen, kann zu einem hängenden Oberlid führen.

Wussten Sie schon?

Bei einer kindlichen Ptosis ist die Entwicklung einer Sehminderung (Amblyopie) auch durch zusätzliches Vorliegen einer Hornhautverkrümmung möglich. Frühzeitige augenärztliche Kontrollen sind daher notwendig.

Die Behandlung einer Ptosis

Die Behandlung einer Ptosis

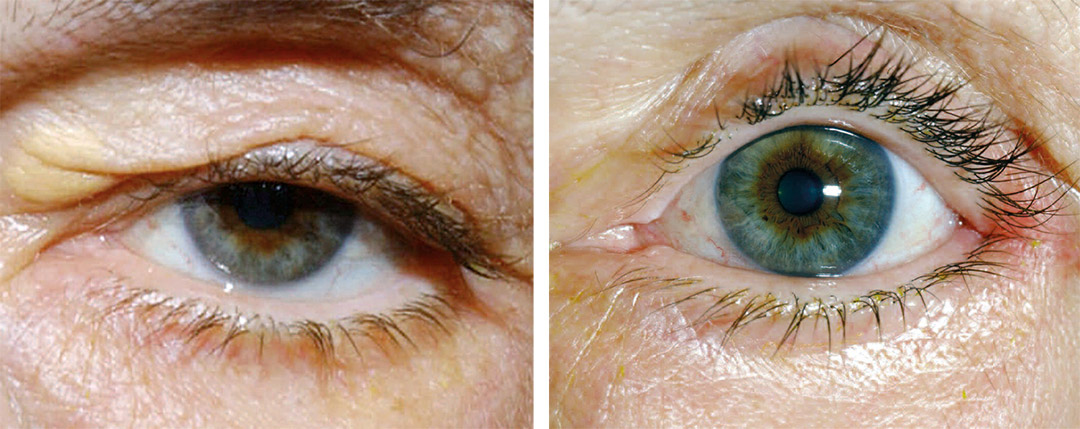

Die Wahl der Operationstechnik hängt stark von der Krankheitsursache und der Funktion des Lidhebermuskels ab. In den meisten Fällen ist eine altersbedingte Erschlaffung der Sehne des Lidhebermuskels ursächlich. Die Behandlung erfolgt dann mit einer Verkürzung des Lidhebermuskels (Levator-Resektion oder -Faltung). Die Hautnaht liegt unauffällig in der Lidfurche. Besteht ein Hautüberschuss am Oberlid, entfernen wir diesen, was zu einem verbesserten funktionellen und kosmetischen Ergebnis führt.

Das herabhängende Oberlid führt zu einer starken Sehbeeinträchtigung (Foto links). Nach Anheben des Oberlids (Levatorresektion) und Entfernung der überschüssigen Haut (Blepharoplastik) ist das Gesichtsfeld frei. Der Blick wirkt nicht mehr müde.

Wichtig ist eine individuelle Strategie

Eine Ptosis vereint verschiedene Ursachen, die wir unterschiedlich behandeln müssen. Deshalb begutachten wir gewissenhaft Ihr Auge in einer speziellen Untersuchung, um den Grund zweifelsfrei zu erkennen. Denn neben der klassischen Ursache (Erschlaffung der Lidheber-Sehne) gibt es andere Formen, die wir anders behandeln:

- Bei angeborenen Formen (kongenitale Ptosis) liegt die Ursache meist nicht in der Sehne. Vielmehr ist die Funktion des Lidhebermuskels eingeschränkt. Bei sehr reduzierter Levatorfunktion können wir die Lidhebung indirekt mit Hilfe einer Aufhängung am Stirnmuskel (Musculus frontalis) verbessern (Frontalissuspension).

- In seltenen Fällen, insbesondere bei muskulär bedingten Ptosen, kann eine maximal mögliche Entfernung der Oberlidhaut (Blepharoplastik) ausreichend sein, um wieder eine freie Sehachse zu haben. Teilweise genügt auch eine medikamentöse Behandlung.

- Bei einer neurogenen Ptosis ist eventuell eine Kernspintomographie des Schädels notwendig.

Sprechstunde und Ärzte-Team in der Sehschule

Wie bekomme ich einen Termin in der Sehschule?

Sie können gerne über unser Callcenter (06897 574 1121) einen Termin für unsere Sehschule vereinbaren. Hier beraten wir unsere Patienten zu allen in Frage kommenden innovativen Therapien und erstellen einen Therapieplan.

Haben Sie alles dabei für einen Termin bei uns?

- Krankenversicherungskarte

- Überweisung des Augenarztes

- Aktuelle Medikamentenliste

- Aktuelle Brille

- Vorbefunde soweit vorhanden

Ihr behandelndes Ärzte-Team

Oberärztin

Sektionsleitung Plastisch-rekonstruktive Lidchirurgie, Leiterin Sehschule, Sprechstunde hereditäre Netzhauterkrankungen

Schwerpunkt rekonstruktive und ästhetische Lidchirurgie, Orbita, Tränenwegschirurgie, Schielerkrankungen, Kinderophthalmologie

Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

> Lebenslauf und Schwerpunkte

> Kontakt

Oberarzt

Sektionsleitung Glaukom, Leiter Gewebebank Saar

Schwerpunkt Glaukom und Cornea

Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

> Lebenslauf und Schwerpunkte

> Kontakt

Oberarzt

Sektionsleitung Amb. OP-Zentrum, Augen-OP-Zentrum

Schwerpunkt Retinologie und Katarakt

Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

> Lebenslauf und Schwerpunkte

> Kontakt

Ihre behandelnden Orthoptistinnen

Kontakt zur Terminvereinbarung

Täglich von 8:00 - 16:30 Uhr

Tel.: 06897-5741121

Fax: 06897-5742139

Wichtig: Notfall-Nummer für Patienten nach der Operation

Tagsüber Callcenter Tel.: 06897 -574 1121

Abends und Wochenende Tel.: 06897 -574 0