Die DMEK-Operation

Der Ablauf der DMEK-Operation

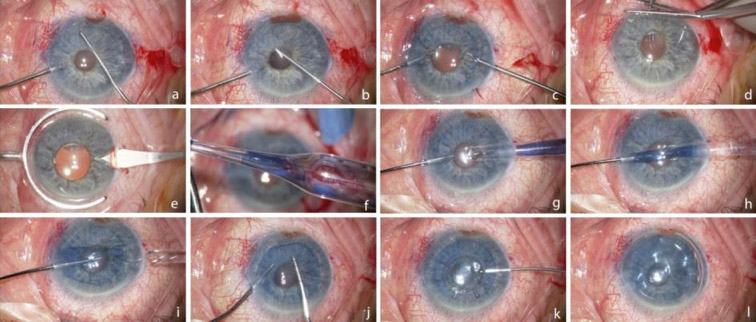

Der stationäre Aufenthalt dauert meist 3-4 Tage. Die Operation verläuft in mehreren Schritten. Als erstes wird die Spenderhornhaut in unserer Reinraum-Gewebebank mit der im letzten Jahr vorgestellten Sulzbacher „Liquid Bubble Technik“ präpariert. Das dauert nur 2-5 min. Die Lamelle wird in zusammengerolltem Zustand in die Sulzbacher DMEK-Glaskartusche geladen. Erst danach fahren wir unsere Patienten in den OP. Am Empfängerauge führen wir zuerst eine inferiore Iridektomie zur Vermeidung eines postoperativen inversen Pupillarblocks mit konsekutivem Druckanstieg durch. Anschließend entfernen wir das erkrankte Endothel mittels einer Deszemetorhexis und injizieren die neue Deszemetlamelle über einen 2,4 mm Schnitt in das Empfängerauge. Dort wird sie ausgebreitet und mit Luft oder Gas angedrückt. Eine detailliertere Anleitung erhalten Sie mit der Sulzbacher Ärzte-Broschüre „DMEK – Step by Step Anleitung“.

Wussten Sie schon?

Die Operation am Patienten dauert lediglich 10 bis 15 Minuten und entspricht im für den Patienten gefühlten Aufwand ungefähr einer Kataraktoperation.

Implantation mit der Sulzbacher DMEK-Mikroinjektorkartusche

Welche Rolle spielt das Spenderalter?

Das Spenderalter hat neben der endothelialen Vitalität insbesondere einen Einfluss auf den intraoperativen Verlauf. Transplantate von älteren Spendern sind meist einfacher zu präparieren und entfalten sich im Auge besser als Membranen von jüngeren Spendern. Das lässt sich durch die erhöhte Rigidität der Deszemetmembran im Alter erklären. Lamellen von jüngeren Spendern sind dagegen elastischer und neigen dazu, sich deutlich stärker einzurollen. Das erschwert die Transplantatausbreitung in der Vorderkammer. Somit besteht ein konkurrierendes Prinzip zwischen der besseren Vitalität der Endothelzellen (jüngere Spender) versus einer besseren intraoperativen Präparation und Transplantatausfaltung (ältere Spender).

Welche Spenderfaktoren spielen noch eine Rolle?

Spenderaugen mit kornealem Kataraktschnitt sind deutlich schlechter zu präparieren und haben ein erhöhtes Risiko für Deszemeteinrisse während der Präparation. Systemischer Risikofaktor ist Diabetes mellitus beim Spender. Die Verlustrate des Transplantats bei Präparation von diabetisch veränderten Deszemetmembranen ist signifikant höher.

Die Planung einer DMEK

Der erste Schritt: Die Vorstellung in der Hornhautsprechstunde

Zunächst erfolgt eine ambulante Vorstellung in der Hornhautsprechstunde. Neben einer ausführlichen klinischen Untersuchung führen wir eine Endothelzellmikroskopie sowie eine Pachymetrie durch. Ist die Indikation für eine DMEK gegeben, werden Sie auf die Warteliste unserer Hornhautbank gesetzt. Mit Einführung unserer Reinraum-Gewebebank sinkt die durchschnittliche Wartezeit auf ein Transplantat erheblich.

Wussten Sie schon?

Unsere hochmoderne Hornhautbank genügt höchsten Qualitätsstandards unter Reinraum-Bedingungen. Sie ist spezialisiert auf moderne Teiltransplantate, die deutlich schonender zu transplantieren sind und ein besseres Sehen ermöglichen.

Katarakt-OP vor, während oder nach DMEK?

Katarakt-OP vor, während oder nach DMEK?

Die DMEK ist deutlich einfacher im pseudophaken Auge durchzuführen. Durch die deutlich tiefere Vorderkammer in pseudophaken Augen bestehen mehr Manipulationsmöglichkeiten, um die Lamelle gut anzulegen. Aus diesem Grund kann die Kataraktoperation gerne vor der DMEK heimatnah bei Ihnen durchgeführt werden. Ist das nicht möglich, zum Beispiel wenn das Risiko einer Hornhautdekompensation nach Kataraktchirurgie zu hoch erscheint, wird die DMEK mit einer Kataraktoperation kombiniert durchgeführt. Das ist sehr gut möglich. Allerdings ist die Re-Bubbling Rate bei kombinierten Operationen fast doppelt so hoch. Aus diesem Grund ist ein zweiseitiges Vorgehen möglichst zu empfehlen. Nur bei jungen Patienten mit einer klaren Linse würden wir die natürliche Linse belassen.

Abbildung: Minimal-invasive DMEK in Tropfanästhesie

Ist eine DMEK auch in aphaken Augen möglich?

Schwieriger sind dagegen aphake Patienten. Durch das fehlende Linsendiaphragma kann es zu einer Verlagerung der Luftblase hinter das Irissegment kommen. Die gewünschte Andruckwirkung der Luft auf das Transplantat lässt sich dann nicht mehr erzielen. Das betrifft auch Augen nach sklerafixierten Linsen oder einer Irisklauenlinse.

Welche Narkoseformen sind möglich?

Die Operation lässt sich je nach Ausgangsbefund und Patientenwunsch in topischer oder örtlicher Betäubung oder Vollnarkose durchführen. Zunehmend realisieren wir den Eingriff in Tropfanästhesie, da das subjektive Empfinden des Patienten dem bei einer Katarakt-Operation ähnelt.

Müssen Blutverdünner präoperativ abgesetzt werden?

Nein, das Absetzen der blutverdünnenden Medikamente ist vor einer DMEK nicht unbedingt notwendig! Wenn das Absetzen der blutverdünnenden Medikation aus internistischer Sicht gut möglich ist, kann es dennoch sinnvoll sein, die Antikoagulation zu pausieren.

Wartezeit auf ein Transplantat?

Die durchschnittliche Wartezeit auf ein Transplantat beträgt in Deutschland ca. 1 Jahr. Bei uns in Sulzbach ist seit Eröffnung unserer Reinraum-Gewebebank die durchschnittliche Wartezeit auf ein Transplantat auf 8-9 Monate gesunken.

Die Indikationsstellung

Welche Patienten sind für eine DMEK geeignet?

Grundsätzlich ist jede Art der endothelialen Hornhautdekompensation mit einer DMEK behandelbar. Die Fuchs'sche Endotheldystrophie ist mit Abstand die häufigste Indikation für eine Deszemetmembran-Transplantation. Auch Patienten mit postoperativer bullöser Keratopathie oder Patienten mit einem druckinduzierten Endothelschaden mit konsekutiver Hornhautdekompensation können wir erfolgreich mittels DMEK behandeln.

Allerdings kommt es bei lange bestehender Hornhautquellung zu einer stromalen Mitbeteiligung. Diese stromalen Narben bilden sich nach einer DMEK nur sehr langsam zurück, sind jedoch bis zu einem gewissen Grad keine Kontraindikation.

Wussten Sie schon?

Eine Verringerung der Sehschärfe ist nicht das einzige Symptom einer Hornhautschädigung. Auch eine erhöhte Blendempfindlichkeit oder das ständige Gefühl, durch eine Milchglasscheibe zu blicken, können Indikatoren sein.

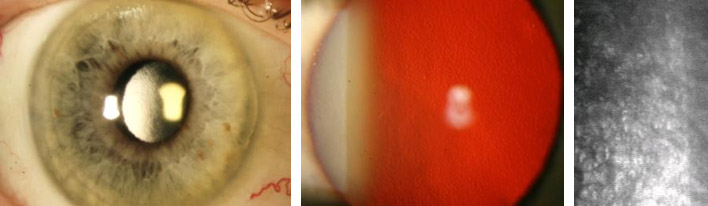

Fuchs’sche Endotheldystrophie mit typischem gehämmertem Reflex im Spaltlampenbild (links) und im regredienten Licht (Mitte) sowie ausgeprägter Polymorphismus in der Endothelzellmikroskopie (rechts)

Wann ist der richtige Zeitpunkt zur Indikationsstellung für eine DMEK?

Die Entscheidung über den richtigen Zeitpunkt für eine DMEK, insbesondere bei Patienten mit seit Jahren vorbeschriebener Cornea guttata, ist nicht immer einfach. Wichtige Hinweise für das Fortschreiten der Erkrankung sind die Zunahme der Hornhautdicke in der Pachymetrie sowie eine Abnahme der Zellzahl in der Endothelzellmessung.

Der häufigste präoperative Visus vor DMEK bei uns ist derzeit 0,2 – 0,6. Es sollte also nicht zu früh operiert werden, jedoch sollte die Indikation auch nicht zu spät erfolgen.

Das hat 2 Gründe:

- Patienten mit Fuchs’scher Endotheldystrophie sind bereits bei noch relativ gutem Visus durchaus stark behindert und klagen über Verschwommensehen „wie durch eine Milchglasscheibe“ sowie eine deutlich erhöhte Blendempfindlichkeit. Der Visus sollte also nicht alleiniges Kriterium sein, sondern auch der subjektive Leidensdruck berücksichtigt werden.

- Die postoperative maximale Visusprognose ist sehr stark abhängig von einer frühzeitigen Operation. Ein lang bestehendes, stromales Ödem führt zu mikrozellulären Umbauprozessen und damit zu einer dauerhaften Veränderung der Mikroarchitektur der Hornhaut. Dieses Ödem ist an der Spaltlampe in leichten bis mittleren Fällen nicht gut zu sehen. Deshalb ist die Pachymetrie eines der wichtigsten Monitoring-Instrumente zur Beurteilung des idealen Operationszeitpunktes. Eine Hornhautdicke von 580 - 600 Mikrometern kann bereits kritisch sein, lässt sich jedoch an der Spaltlampe nicht ohne weiteres erkennen - anders als bei einem Hornhautepithelödem! Auffällig ist, dass Patienten nach erfolgreicher DMEK Operation am 2. Auge sich deutlich früher operieren lassen möchten, teilweise mit Visus von 0,8 oder besser, da sie subjektiv meist mehr profitieren als es der Visusgewinn alleine vermuten lässt. Anders gesagt: DMEK-Patienten sind meist überaus zufrieden.

Endothelmikroskopie im Vergleich: Gute Restitution des hexagonalen Musters nach DMEK

Ist eine DMEK auch bei fortgeschrittener Trübung der Hornhaut möglich?

Da die Vorteile einer DMEK im Vergleich zu einer perforierenden Keratoplastik so ungleich weit überwiegen, sollte auch bei beginnender stromaler Narbenbildung eine DMEK möglichst bevorzugt werden. Zwar führt eine lange bestehende Hornhautdekompensation zu einem intrastromalen Haze, allerdings ist eine leichte Haze-Entwicklung über Monate langsam reversibel. Selbst in Augen mit einer fortgeschrittenen stromaler Trübung, die sich nicht mehr vollständig zurückbildet, ist eine DMEK meist die bessere Alternative: Es muss berücksichtigt werden, dass die meist älteren Fuchs-Patienten von der kurzen OP-Zeit, einer deutlich verkürzten Rehabilitationszeit, der besseren mechanischen Einheilung, der einfacheren Nachsorge und einer Astigmatismus-armen Hornhautarchitektur profitieren.

Man darf sich nicht täuschen lassen: Auch bei vermeintlich sichtbarem Haze klart die Hornhaut häufig erstaunlich gut auf.

Warum DMEK und keine DSAEK?

Die DSAEK (descemet stripping automated endothelial keratoplasty) ist ein weiteres, prinzipiell verfügbares, posterior lamellierendes Verfahren. Dabei wird eine mittels eines Mikrokeratoms präparierte 80-150µm dicke Lamelle, bestehend aus Endothel, Deszemetmembran und hinterem Hornhautstroma in das Empfängerauge transplantiert. Die Vor- und Nachteile liegen dabei in der Natur des Eingriffs: Das intraoperative Handling ist aufgrund der Dicke und der Stabilität der Membran bei der DSAEK etwas einfacher. Jedoch beeinflusst das mittransplantierte Hornhautstroma den postoperativen visuellen Outcome signifikant negativ. Einerseits dauert es insgesamt länger bis zur Visuserholung. Langfristig erreichen nur wenige Patienten eine akzeptable Sehkraft. Der Grund dafür ist das stromale Interface zwischen dem Transplantat und der Empfängerhornhaut, das häufig einen postoperativen Haze aufweist. Auch die Transplantat-Abstoßungsrate liegt mit bis zu 14% deutlich höher als nach einer DMEK (< 1%). Wir führen deshalb seit 2008 keine DSAEK mehr durch, sondern alleinig die DMEK.

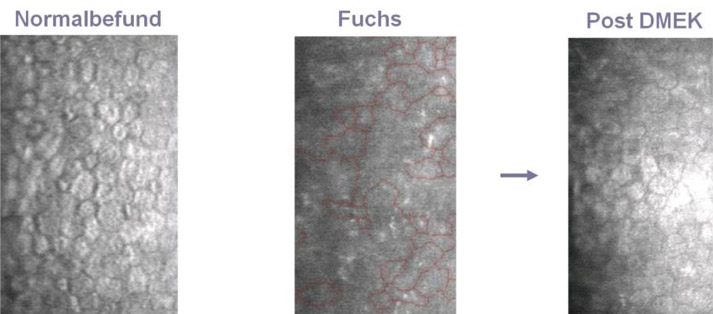

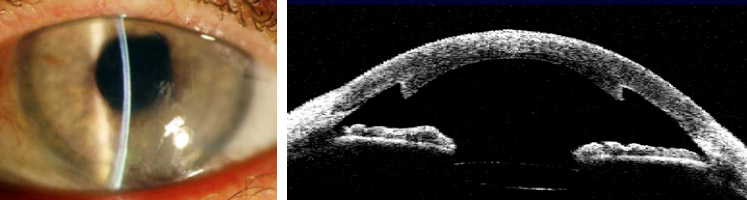

DSAEK im Spaltlampenfoto und im OCT. Sehr dicke Lamelle im Vergleich zur DMEK

Warum keine perforierende Keratoplastik?

Die Vorteile einer DMEK überwiegen so erheblich gegenüber einer perforierenden Keratoplastik, dass letztere bei endothelialen Erkrankungen nur noch in seltenen Fällen angewendet werden sollte. Die Gründe dafür sind zahlreich:

- Die Visusrehabilitation dauert meist 1.5 Jahre, was gerade für ältere Patienten mühsam ist. Nach einer DMEK wird der Lesevisus meist schon in der 1. Woche erreicht.

- Die mechanische Stabilität ist lebenslang reduziert, während die DMEK eher der Situation nach Kataraktoperation ähnelt

- Die postoperative Nachsorge ist aufwändiger und die Kontrollintervalle sind häufiger als bei der DMEK

- Der mittlere postoperative Visus ist schlechter als bei der DMEK

- Der hohe, häufig auch irreguläre Astigmatismus limitiert den Endvisus, während die DMEK nahezu Astigmatismus-frei ist

- Das Abstoßungsrisiko ist deutlich höher als nach einer DMEK

- Auch bei einer leichten bis moderaten stromalen Trübung profitieren die Patienten eher von einer DMEK als einer perforierende Keratoplastik

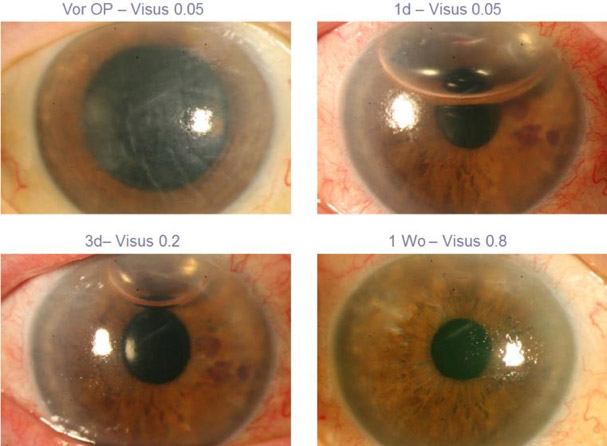

Vergleich Volltransplantation (links) und DMEK (rechts). Bereits 5 Tage nach DMEK ist die Sehkraft besser als 6 Monate nach Volltransplantation

Was sage ich meinen Patienten, welche Vorteile die DMEK für ihn hat?

Der wichtigste Vorteil ist die deutlich verkürzte Rehabilitationszeit. Patienten nach DMEK haben meist nach 2-6 Wochen, ähnlich wie nach einer Katarakt-Operation, bereits einen nahezu stabilen Visus im Vergleich zu 1,5 Jahren nach perforierender Keratoplastik. Gerade bei älteren Patienten ist das ein wichtiges Argument. Hinzu kommt, dass durch die nahezu Astigmatismus-freie Operationsmethode der postoperative Visus auch langfristig besser ist als nach perforierender Keratoplastik. Außerdem besticht die DMEK durch ein niedriges langfristiges Transplantat-Abstoßungsrisiko von ≤ 1%.